柔性電子全國重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室/南京郵電大學(xué)化學(xué)與生命科學(xué)學(xué)院黃維院士、辛顥教授團(tuán)隊(duì)在銅鋅錫硫硒薄膜太陽能電池領(lǐng)域研究取得突破性進(jìn)展。相關(guān)成果于北京時(shí)間9月15日以“Solution-processed kesterite solar module with 10.1% certified efficiency”為題發(fā)表在國際學(xué)術(shù)期刊Nature Energy(《自然·能源》,DOI: 10.1038/s41560-025-01860-3),南京郵電大學(xué)為唯一通訊單位,黃維院士、辛顥教授以及青年教師王少熒為論文共同通訊作者,博士研究生相春旭和碩士研究生袁明君為共同第一作者。

團(tuán)隊(duì)通過溶液法獲得大面積均勻Cu2ZnSn(S,Se)4(CZTSSe)薄膜和紀(jì)錄效率太陽能電池組件,揭示了制約CZTSSe薄膜均勻性的原因,并通過調(diào)控溶液組分提高薄膜孔隙率促進(jìn)垂直方向均勻結(jié)晶和橫向晶粒生長,提高了薄膜均勻性和組件效率。通過優(yōu)化組件結(jié)構(gòu)減少非理想接觸和圖案化導(dǎo)致的電流損失和電阻損耗,進(jìn)一步提高了組件效率。面積10.48 cm2的組件經(jīng)美國國家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)認(rèn)證效率達(dá)到10.1%,創(chuàng)造了CZTSSe第一個(gè)組件世界紀(jì)錄。

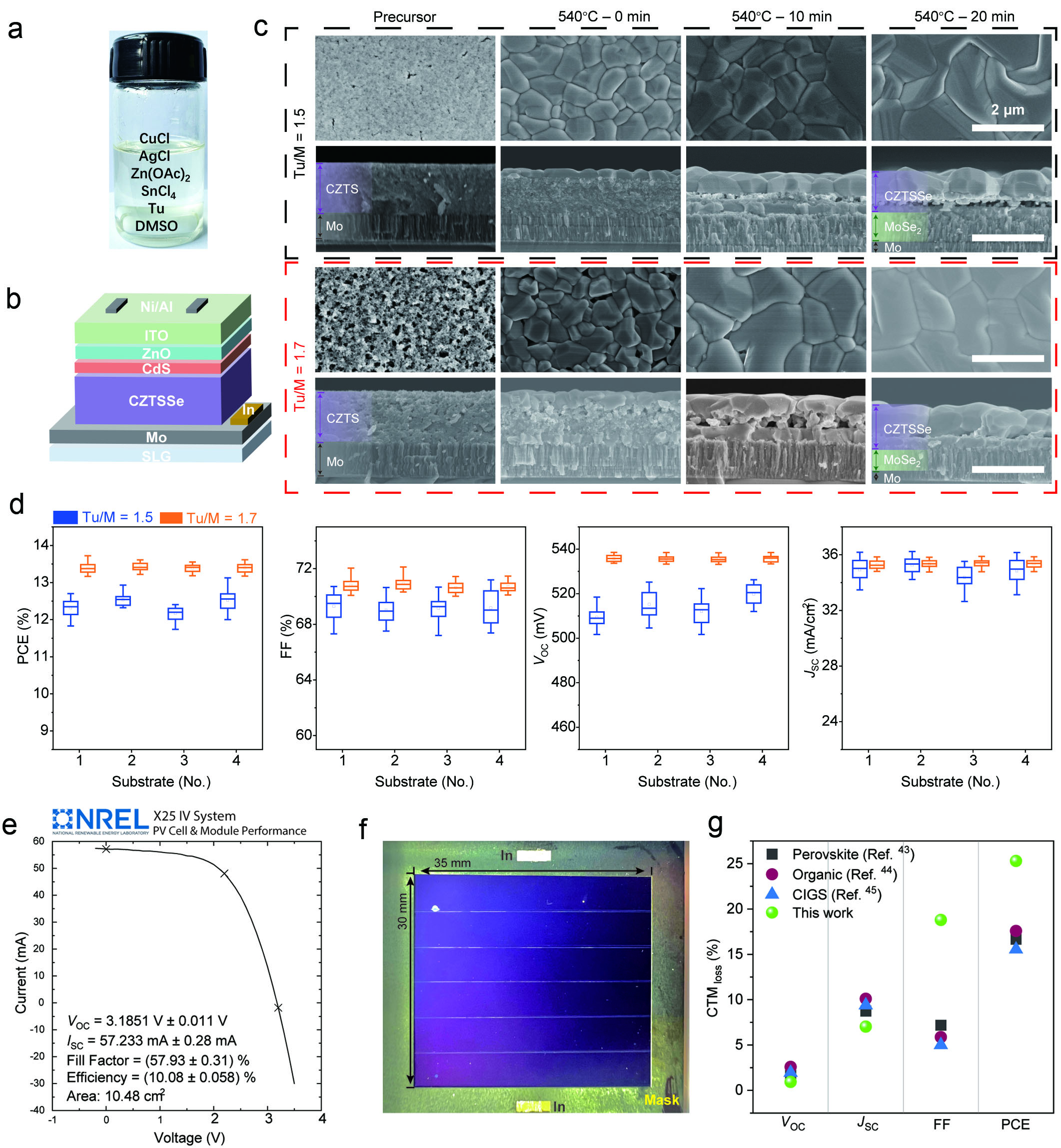

(a) 前驅(qū)體溶液照片,(b) CZTSSe太陽能電池結(jié)構(gòu)示意圖,(c) 不同組分溶液(Tu1.5,Tu1.7)制備的前驅(qū)薄膜與吸收層薄膜在不同硒化階段的表面及截面SEM圖像,(d) Tu1.5與Tu1.7太陽能電池光伏參數(shù)統(tǒng)計(jì)圖,(e) 經(jīng)NREL認(rèn)證的效率為10.08%的CZTSSe組件I-V曲線圖,(f) 認(rèn)證組件正面照片,(g) 薄膜太陽能電池組件(鈣鈦礦、有機(jī)、銅銦鎵硒(CIGS)、CZTSSe組件)CTM(Cell to Module)損失對比。

可大面積低成本溶液加工的薄膜太陽能電池已經(jīng)成為新一代光伏的前沿并在鈣鈦礦和有機(jī)太陽能電池領(lǐng)域取得快速發(fā)展。鋅黃錫礦結(jié)構(gòu)的多元無機(jī)化合物CZTSSe組成元素儲量豐富、吸收系數(shù)高、理論轉(zhuǎn)換效率高、穩(wěn)定性好,是另一種可以通過溶液制備的新興薄膜太陽能電池。然而,與溶劑揮發(fā)過程中或在溶液中可直接形成目標(biāo)結(jié)構(gòu)的有機(jī)或鈣鈦礦薄膜不同,CZTSSe薄膜溶液法制備過程包括前驅(qū)膜沉積和高溫硒化結(jié)晶兩個(gè)關(guān)鍵步驟,而結(jié)晶過程涉及復(fù)雜的相演化和晶粒生長,因此溶液法制備多元無機(jī)化合物薄膜仍存在挑戰(zhàn),尤其是邁向?qū)嶋H應(yīng)用的大面積均勻薄膜制備及高效太陽能組件方面。

針對這一難題,研究團(tuán)隊(duì)首先探究了造成CZTSSe薄膜均勻性差的根源。發(fā)現(xiàn)硒化初期薄膜表面過早形成致密結(jié)晶層,嚴(yán)重阻礙了硒蒸氣滲透到薄膜內(nèi)部,導(dǎo)致晶粒在縱向和橫向組分和結(jié)晶性的不均勻。通過調(diào)控溶液中硫脲和金屬比例(Tu/M 從1.5增加到1.7),有效增加了前驅(qū)膜孔隙率,更疏松的結(jié)構(gòu)不僅促使硒元素在硒化過程中充分滲透至薄膜內(nèi)部,而且為橫向晶粒生長提供了空間,從而顯著提升了薄膜均勻性與表面平整度,將單節(jié)電池平均效率從12.4%提升至13.4%,標(biāo)準(zhǔn)偏差由0.29%降至0.13%。該條件制備的大面積CZTSSe薄膜仍保持了優(yōu)異的均勻性,組件效率達(dá)到8.91%。進(jìn)一步通過組件結(jié)構(gòu)優(yōu)化縮短了電流沿低導(dǎo)電性ITO通道和高電阻MoSe?層的傳輸路徑,提高了填充因子和組件效率,認(rèn)證效率達(dá)10.1%(有效面積10.48 cm2)。該組件的開路電壓和電流密度CTM損失均低于鈣鈦礦、有機(jī)和銅銦鎵硒薄膜電池。

該工作不僅實(shí)現(xiàn)了CZTSSe組件的重大突破,同時(shí)證明溶液法制備大面積均勻多元無機(jī)化合物薄膜的可行性,為高性能多元無機(jī)化合物薄膜太陽能電池及其組件的溶液加工制備提供了一條清晰可行的技術(shù)路徑,為綠色、低成本光伏技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化提供了切實(shí)可行的方案。

該工作得到了國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目、山東省自然科學(xué)基金重大基礎(chǔ)研究項(xiàng)目 、國家自然科學(xué)基金、江蘇省研究生科研實(shí)踐創(chuàng)新項(xiàng)目等項(xiàng)目的資助。

(撰稿:辛顥、王少熒 初審:喬祖琴、戴修斌 編輯:王存宏 審核:張豐)