高雨青博士,江蘇鎮江人,曾任IBM T.J.Watson研究中心認知科學首席研究員和IBM杰出工程師,現任微軟公司合伙人,人工智能工程院知識圖部門總監。2008年獲IEEE Fellow(院士)。2009年度Anita Borg美國三大女杰獎獲獎者之一(創新獎)。成為來自中國大陸第一個,也是到目前為止唯一一個獲得此項殊榮的女性。

高雨青博士出生在江蘇最南端的小城高淳,她的父親是機械工程師,母親是一名高中老師。小時候的高雨青,生活在沒有電沒有自來水的簡陋的小城里,因為是家里的長女,所以她還承擔著每天從自來水集中供應點往家里挑水的任務,那會兒她才十幾歲呀。在那個物質和知識都相當匱乏的年代,收音機成了她唯一獲取外界知識的途徑。小城里買點小東西都是用舊報紙包著,她常常幫外婆買鹽而沉浸在那張小小的包鹽的報紙里,還在上小學時她就偷偷閱讀了媽媽藏在家里的《紅樓夢》《青春之歌》《牛氓》等文學名著,然而收音機里播的關于科學發明對社會和經濟的影響深深地震撼著她,她把利用技術創新給社會帶來積極的影響,作為自己的奮斗目標。

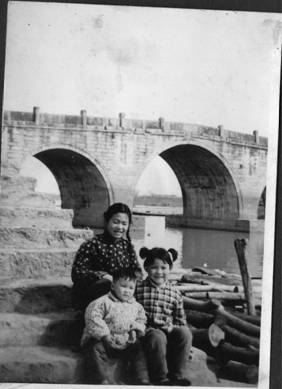

童年的高雨青姐妹仨(后為高雨青)

從收音機里她看見了那非常遙遠而令人向往的世界,期待著去探索那個神秘的世界。上中學時,她特別癡迷幾何證明題,每天都要老師多留幾道難度特大的證明題帶回家去做。第二天一大早,到學校跟其他幾個有共同愛好的同學一起交流證明結果,成為她中學時最美好的記憶。1976年她隨父母舉家遷到了鎮江,進入了鎮江第一中學,鎮江也是她父親的老家。70年代末高雨青考進了南京郵電學院,那時中國的高等教育剛剛在文革后恢復。雨青覺得自己是個幸運兒,因為那時只有2%的畢業生能夠進入大學,而其中只有10%的女生。那時候性別平等并不是學校關心的事,而電子工程在規劃者眼里也不是適合女生學習的。來到大學,這里的宿舍、大教室,有電腦的實驗室,圖書館等設施,對于雨青來說就是個天堂。

高雨青姐妹仨(后為高雨青)

隨后的10年高雨青獲得了南京郵電大學通信工程學士和碩士學位, 又在南京東南大學獲得電子工程博士學位。那個10年里,每當過年過節她回到鎮江的父母身邊時,總有鄰居好心地問她,你畢業了沒有啊?她也總是簡單地回答一句,還沒呢。鄰居們不知就里,也不知道該怎么說了。她的妹妹們常常取笑她說,下次你就告訴別人,我畢不了業了,我蹲班兒呢。

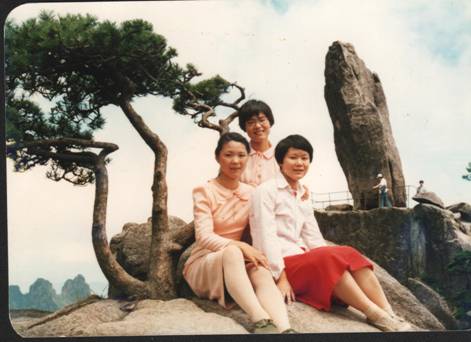

高雨青和妹妹(右為高雨青)

博士畢業后她去了中國科學院,在那里,她開發了基于她隱馬爾可夫模型的有限的詞匯的實時中文語音識別系統,這是一項重大發明。她也因此獲得了國務院的表彰,被國務院和中國科學院授予為有突出成就的青年科學家。總理的表彰似乎離她的奮斗目標又近了一步。

1992年她到法國做博士后研究,然后,她加入了美國蘋果公司,領導了蘋果公司第一代中文聽寫商業產品的開發。1995年,雨青加入IBM TJ Watson研究中心。在2000年末,雨青的語音翻譯研究方案被IBM超前研究計劃接收。口語到口語翻譯很復雜,由各種元素組成,如語音識別,機器翻譯和文字到口語轉換。這樣的新技術需要根據上下文增加語義,以協助語音識別。實時系統還需要解決由于算法復雜性和實時性而產生的計算強度。2001年初IBM決定投資實時語音翻譯系統的研究,雨青被任命為研究負責人。她帶領她的團隊在當時世界最前沿的人工智能領域大展身手,提出了許多可行算法,發表了100多篇文章,三十多項專利。

從中國到法國,再到美國,一路走來,高雨青始終牢記自己的兩個重要指導原則: 專注,風險創新。她常常感慨:如果沒有那兩個原則,我不可能走到當時的那個地步, 那我將來也不會有機會繼續下去。 回頭望去可以發現,經常會出現這種情況,就是必須在見到光明之前,就要做出決定, 并沒有已知的終點能給予明確指導來決策。 然而,沒有挑戰和克服困難的愿望,就沒有創新。多年以后,當她到達法國成為博士后研究者時,“專注”這個詞語,有了真正的含義。語言,環境,文化,視頻,和離開家庭等多種狀況都是困擾需要調整。能讓她繼續保持專注的,是把研究作為她的重心。在她的內心,一直有一個堅定的聲音對自己說,盡管目前處境困難,盡管你必須加倍地工作,你會走過難關。 雨青的導師可以見證,她在實驗室里閱讀論文,推導公式,驗證測試結果,日夜工作。這些經驗似乎讓許多希望成為科學家工程師朋友特別是女青年覺得障礙重重,印象中科研的道路非常艱難。但是在雨青看來,科學研究看似有許多乏味的地方,但是最后你會發現,創新和解謎樂趣非凡。

高雨青接受三大女杰頒獎

2000年,在高雨青從事語音識別技術十四年并有一些商業產品和研究成果之后,她發現語音技術在采用統計學手段開發,進入了一個成長緩慢期,她認為采用原來的手段繼續改進,不會產生突破。于是她提出了一個新的提議,即基于語義的直接翻譯算法。最后通過成果達到了預期目標,就是MASTOR。語言識別和翻譯兩者是無底的挑戰。在研究中最有趣的部分是口語對口語的翻譯這種需要創新想法,尋找革命性的突破就能讓全世界的人都能夠容易地互相溝通。有這么多非常高的目標,他們每天都會遇到困難。她經常發現,當她克服了一個技術難題,又會有10個新的難題等著被攻克。每天都有新的體驗,回報也非常地吸引人。MASTOR的巨大潛在應用,在日益全球化的時代更加明顯,比如在人道主義救援過程中,救援人員和當地居民的溝通可以減少延誤和損失,已經誤解造成的沖突。 MASTOR的成就已經被許多組織認可,在2007年雨青將之轉化成IBM的一種專業用產品。而雨青在這個項目中起的重要作用,對她來說非常特別。她曾經這么刻畫自己:聽著收音機,看著公共汽車經過,想象著科學技術的發展,渴望自己成為這個發展過程中的一部分。在那個時候,這個夢想貌似是不可能的。而今天,在眾多同事和親友的支持下,這個夢想已經成真。

高雨青幸福的一家(右二為兒子,右一是他們的兒媳婦)

雨青胸懷遠大目標,以嚴謹的科學態度對待工作的精神潛移默化地影響著她的孩子。這不是一個虎媽的故事,但是家里自然就長出了一個小老虎。兒子看到媽媽夜以繼日勤奮工作,攀登科學高峰的精神也下決心要做一個像媽媽一樣的科學家。所以從來不需要父母督促,兒子努力學習,服務社會,關心別人。在高中期間當選為年級學生會主席,高中畢業時為年級成績第一名,SAT(美國高考)滿分,被耶魯大學,普林斯頓大學和哈弗大學同時錄取。進入哈弗大學以后兒子繼續努力又以優秀畢業生(High Honor)成績畢業于哈佛大學經濟學和數學專業。雨青言傳身教成功地把“別人家的孩子”變成了自己家的孩子。

高雨青博士非常低調,低調到她這么多年來在國外取得的成就作為她的妹妹們一概不知,三年前妹妹在一次同學聚會時說到了姐姐的名字,一位海外的同學當得知高雨青是她姐姐時,肅然起敬,說,你姐那是才大牛,是真正的大科學家呀。全美三大女杰獲獎者可是非同一般喲。也就是在這個時候,家人才知道原來高雨青已經成長為一個真正的科學家,美國三大女杰之一了。

高雨青的創新動力來自于是她的信念,就是: 如果消除語言障礙,使人們能夠容易相互理解溝通,世界將走向和平,這個從收音機里走出來的科學家為實現她利用技術積極改變世界的目標不懈努力著。