近日,我校有機電子與信息顯示國家重點實驗室辛顥教授團隊在銅鋅錫硫薄膜太陽能電池領域研究取得突破性進展,通過低溫熱處理實現了外延異質結界面,顯著減低了異質界面復合,提高了電池開路電壓和填充因子,電池效率經美國國家可再生能源實驗室(NREL)認證達到13.0%,創造了銅鋅錫硫電池新的世界紀錄。

研究團隊還通過系統研究銅鋅錫硫電池異質結界面的構建過程,首次揭示了銅鋅錫硫異質結界面缺陷形成及低溫加熱實現外延型異質結界面的機制,相關成果于北京時間2022年10月6日以“Elemental de-mixing-induced epitaxial kesterite/CdS interface enabling 13%-efficiency kesterite solar cells”為題在國際學術期刊Nature Energy(《自然·能源》)上發表。南京郵電大學為第一通訊單位,我校化學與生命科學學院辛顥教授與復旦大學陳時友研究員、中科院物理所孟慶波研究員為共同通訊作者,我校博士研究生龔元才和碩士研究生朱強為共同第一作者。

鋅黃錫礦(Kesterite)結構的銅鋅錫硫硒(Cu2ZnSn(S,Se)4,CZTSSe)半導體材料由于組成元素毒性低,原料地球儲量大,且具備與銅銦鎵硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)半導體相似的晶體結構和光電學特性,是一種具有巨大潛力的新型綠色低成本光伏材料。然而,自2013年以來,CZTSSe太陽能電池記錄轉換效率長期停滯在12.6%,遠遠低于CIGS太陽能電池的23.35%。限制CZTSSe太陽能電池性能的關鍵問題是巨大的開路電壓損失,其中CZTSSe/CdS異質結界面嚴重的非輻射復合是導致器件開路電壓損失的重要原因之一,然而目前對異質結界面缺陷的形成機制還不清楚。

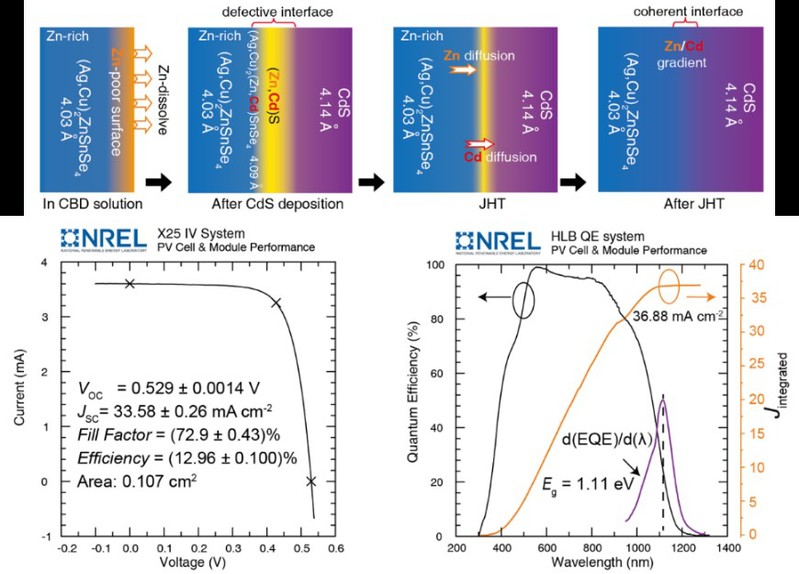

辛顥教授團隊通過低溫熱處理銀合金化的銅鋅錫硫硒/硫化鎘(ACZTSSe/CdS)異質結,顯著提高了電池的開路電壓、填充因子和光電轉化效率,多種表征表明電池性能的提高主要來源于異質結界面缺陷濃度的降低。通過深入研究ACZTSSe/CdS異質結界面構建過程中以及低溫熱處理前后元素的遷移,獲得了異質結界面缺陷形成及消除的內在機制。研究結果表明,與CIGS太陽能電池CdS緩沖層沉積過程中Cd2+占據吸收層表明Cu空位形成淺埋pn結并在CIGS表面自然外延生長完全不同,在ACZTSSe緩沖層沉積過程中,其表面的Zn2+被溶液中氨水(NH3?H2O)溶解形成貧Zn表面,導致Cd2+占據Zn空位(不是Cu空位),Cd2+與Zn2+離子半徑的巨大差異導致晶格應變及Zn空位的存在,同時,溶解到溶液中的Zn2+重新沉積到CdS緩沖層中,導致界面處CdS層結晶度低,最終形成具有嚴重缺陷的ACZTSSe/CdS異質結界面。低溫熱處理誘導了異質結界面附近元素的遷移和重排,包括界面處Cd2+和Zn2+離子的逆混合以及Zn2+從體相中擴散至吸收層界面,元素遷移與重排實現了Zn、Cd元素在界面附近的梯度分布,促成了外延ACZTSSe/CdS界面的形成,有效降低了界面缺陷濃度,抑制了異質結界面非輻射復合,大幅提升了電池的開路電壓和填充因子。

該工作不僅創造了銅鋅錫硫電池新的世界紀錄效率(13%),突破了銅鋅錫硫電池異質結界面復合這一瓶頸,而且首次揭示了銅鋅錫硫薄膜太陽能電池異質結界面的構建過程及缺陷形成的內在機制,揭示了銅鋅錫硫與銅銦鎵硒具有完全不同的異質結界面的化學根源。研究結果為該類電池效率的進一步提高提供了新的思路與策略。工作得到了國家重點研發計劃項目、國家自然科學基金、上海市優秀學術帶頭人等項目的資助。

Nature Energy 刊發辛顥教授團隊在銅鋅錫硫薄膜太陽能電池領域研究進展

銅鋅錫硫表面和異質結界面元素遷移與重排

(撰稿:龔元才 初審:賴文勇 編輯:王存宏 審核:張豐)