近日,南京郵電大學王婷教授和汪聯輝教授團隊與新加坡南洋理工大學陳曉東教授、南京醫科大學胡本慧教授開展合作研究,在柔性生物傳感領域取得重要進展,開發了一種基于神經遞質雙向交互的人工神經元,構建了模態兼容的腦機交互界面。相關成果以A chemically mediated artificial neuron為題發表在國際頂級學術期刊Nature Electronics(《自然·電子學》)上。

揭秘大腦功能,解讀腦部信號,不僅可為腦疾病提供診療依據,也能夠為類腦芯片構建新策略。腦機接口是腦研究領域的黑科技之一,它以電生理信號為通訊媒介,承載著信號雙向傳輸的功能。在生物體內,腦部神經元之間主要通過遞質為信使分子,最終實現決策、記憶、情緒等智能行為。由于腦機接口缺乏神經遞質感釋功能,當其與生物神經元直接交互時,界面處將產生信息模態不兼容的問題,無法在體內遞質分子動態平衡的微環境中表現出自適應特性,從而限制腦部信息解讀的精準性與全面性,特別是在解讀與神經遞質相關的復雜智能行為上存在壁壘。

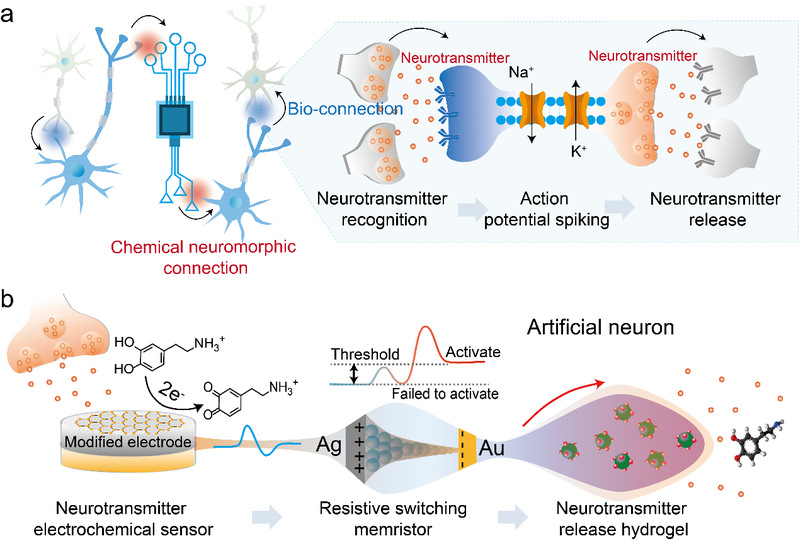

針對以上問題,王婷教授和汪聯輝教授團隊與合作者們開發了一種基于神經遞質雙向交互的人工神經元,它能夠接收和自適應地定量發送神經遞質多巴胺分子到活神經元。人工神經元是一個異構集成的序列柔性操作系統,包括一個多巴胺分子傳感器、一個用于信號處理的憶阻器和一個多巴胺分子釋放器。化學信息流遵循三個步驟:以電流信號響應作為輸出的多巴胺分子激活傳感器,通過電流信號對憶阻器的內阻狀態進行適應性調制,以及受憶阻器電流輸出控制的水凝膠致動分子釋放器。該系統可用于生物混合界面,表明該化學驅動型人工神經元可以響應PC12 細胞的分子胞吐作用,并釋放多巴胺以反饋激活PC12 細胞,實現類中間神經元的化學通訊。我們還證明了該人工神經元通過動態多巴胺分子刺激觸發活鼠后肢彎曲和機械臂的可控反饋。

該工作得到國家重點研發計劃項目、江蘇省前沿引領技術基礎研究專項、江蘇省特聘教授、江蘇省青年科學基金的支持。

Nature Electronics刊發王婷教授汪聯輝教授團隊在柔性生物傳感領域研究進展

圖a. 以神經遞質為信使分子,人工神經元與活體神經元進行雙向通訊;

圖b. 人工神經元的設計與構建,該序列系統成功實現了多巴胺分子的自適應動態感釋

(撰稿:王婷 初審:賴文勇 編輯:王存宏 審核:張豐)